雖然兒童感染新冠病毒后重癥的發生率遠低于成人,但感染后也會出現癥狀多樣的后遺癥,目前關注度較高的有多系統炎癥綜合征和長期COVID,即使無癥狀感染者也不能幸免。

別再emo了,情緒真的能夠改變基因!

一篇題為“DNA N6-methyladenine is dynamically regulated in the mouse brain following environmental stress”的研究發表在Nature Communications,近期在哺乳動物細胞中發現了一種新的DNA腺嘌呤修飾,N(6)-甲基腺嘌呤(6mA)。

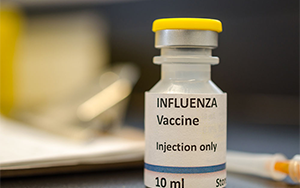

Moderna開發常見人類感冒(冠狀病毒)mRNA疫苗

3月25日,Moderna在其第三個年度疫苗日上宣布,它正在準備開發一種針對地方性人類冠狀病毒(HCoV)的候選疫苗(mRNA-1287)。

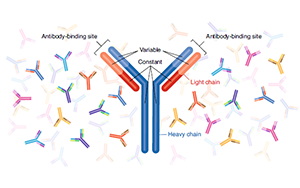

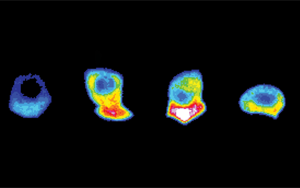

Cell:改善細胞反應與混合免疫

華盛頓大學醫學院(University of Washington School of Medicine)的研究人員表示,與只有疫苗保護的人相比,在接種疫苗之前感染了SARS-CoV-2的人會產生更具體的免疫反應,并產生更廣泛的抗體反應。

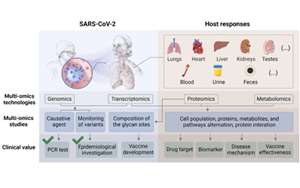

COVID-19的多組學研究:照亮被忽視的角落

2022年3月15日,西湖大學生命科學與生物醫學實驗室團隊在Cell Reports Medicine發表了題為“Multi-omics in COVID-19:Seeing the unseen but overlooked in the clinic”的文章。多組學技術研究揭示了病原體的分子特征與結構,以及宿主對病毒感染和疫苗接種后反應的潛在分子機制

Developmental Cell:為入侵細胞的“前線”提供燃料

在發表在《發育細胞》雜志上的一項研究中,杜克大學生物學教授大衛·舍伍德和他的同事們發現了兩種葡萄糖轉運體,當它們失去活性時,會破壞入侵蠕蟲細胞的能量供應,甚至會阻止一些蠕蟲細胞前進。

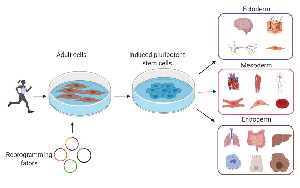

基于DNBelab C4和DNBSEQ測序技術,中科院、華大研究院等在單細胞領域重大突破在Nature發表

近日,中國科學院和深圳華大生命科學研究院等多家機構的研究者,通過體細胞誘導培養出了類似受精卵發育3天狀態的人類全能干細胞,這是目前全球在體外培養的“年輕”的人類細胞,是繼科學家成功誘導出人類多能干細胞后,再生醫學領域的又一顛覆性突破。相關研究成果于北京時間3月22日凌晨在學術期刊《自然》(Nature)上發表。