研究人員使用基于CRISPR的篩選平臺發現,轉錄因子基因BATF3代表一個單一的主基因組調節因子,可用于重新編程T細胞中數千個基因的網絡,并大大增強癌細胞的殺傷能力。BATF3是研究人員發現并測試的用于改善T細胞療法的幾個基因之一。

從線粒體功能入手,改善腫瘤免疫療法

當線粒體呼吸失敗時,會觸發一系列反應,最終導致T細胞的遺傳和代謝重編程——這一過程會導致它們的功能衰竭。但是這種T細胞的“衰竭”是可以被抵消的:細胞代謝的藥理學或遺傳優化增加了T細胞的壽命和功能。

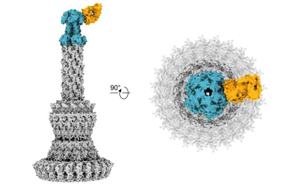

Cell:新的抗體能中和耐藥細菌

一個研究小組發現了一種抗體,這種抗體可能會導致一種治療急性和慢性銅綠假單胞菌感染的新方法。由于其多種耐藥機制,銅綠假單胞菌具有高發病率和死亡率,并可導致重癥患者的并發癥感染和危險的敗血癥病例。來自科隆大學、科隆大學醫院、布倫瑞克亥姆霍茲感染研究中心和漢堡-埃彭多夫大學醫院的科學家團隊從慢性病患者的免疫細胞中分離出抗體,并描述了它們的結合機制。這項研究發表在著名的科學雜志《細胞》上。

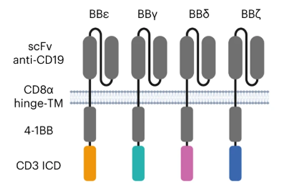

Nature Immunology:利用CD3多樣性來解決CAR-T耗竭問題

最近,德國弗萊堡大學的研究人員利用CD3多樣性來優化CAR-T細胞,在臨床前動物模型中可防止這種耗竭,從而顯著提高治療效果。這項研究結果于11月6日發表在《Nature Immunology》雜志上。

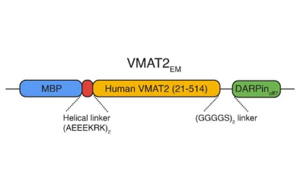

Nature:參與神經化學物質(如血清素和多巴胺)運動的轉運蛋白結構

神經元通過一種叫做神經遞質的化學信號相互交流。St. Jude兒童研究醫院的科學家利用結構生物學專業知識確定了水皰單胺轉運蛋白2 (VMAT2)的結構,VMAT2是神經元通信的關鍵組成部分。通過觀察不同狀態下的VMAT2,科學家們現在更好地了解了它的功能,以及蛋白質的不同形狀如何影響藥物結合——這是治療多動癥(過度運動)疾病(如圖雷特綜合癥)的藥物開發的關鍵信息。這項研究今天發表在《自然》雜志上。

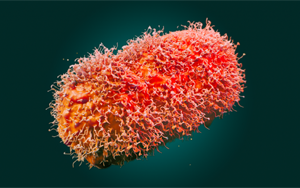

Science新證據:猴痘病毒由于持續的人際傳播而不斷進化

一項新的分析表明,猴痘病毒正在迅速分化成幾個譜系,其特征是由于與人類免疫系統的持續相互作用而產生的突變,這表明該病毒自2016年以來一直在人類中傳播。

海馬體的代謝升高是阿爾茨海默病的早期征兆

瑞典卡羅林斯卡醫學院的研究人員近日發現,在阿爾茨海默病的早期階段,大腦海馬體部位的代謝增加。這一研究成果于11月1日發表在《Molecular Psychiatry》雜志上,為疾病的早期干預打開了一扇新的大門。

腸道細菌代謝物促進樹突狀細胞捕獲抗原

在2023年8月30日發表在《FEBS雜志》上的一項研究中,日本岡山大學醫學、牙科和制藥科學研究生院的Kazuyuki Furuta副教授、Takuho Inamoto先生、Kazuya Ishikawa博士和Chikara Kaito博士領導的一組研究人員發現,腸道細菌產生的短鏈脂肪酸(SCFAs)負責啟動樹突細胞向腸腔延伸。

Nature:科學家發現病毒對抗細菌CRISPR免疫系統的全新方式

近日,由奧塔哥大學的Peter Fineran教授和哥本哈根大學的Rafael Pinilla-Redondo博士領導的國際研究小組在《自然》雜志上發表了一項研究,揭示了病毒抑制細菌CRISPR-Cas免疫系統的新方法。